住宅取得資金の贈与の非課税(~2026年末):いくら・いつ・どう使う?

「そろそろマイホームが欲しいな…」

そう考えている時、もしご両親や祖父母から「頭金、少し援助しようか?」なんて、ありがたいお話が舞い込んできたら、本当に心強いですよね。

でも、ちょっと待ってください。

そのありがたいお話と同時に、ふと「…あれ?まとまったお金をもらうと『贈与税』ってかかるんじゃ?」という不安がよぎりませんか?

「住宅資金贈与の非課税」という制度があるらしい、というのは何となく知っていても、

「結局、うちの場合は『いくら』まで非課税になるの?」

「『2026年末まで』って聞いたけど、それって契約日?引き渡し日?」

と、具体的なことが分からなくてモヤモヤ…。

特に最近、私の事務所に来られるご相談者様から一番多くいただくのが、

「もし、建築会社の都合で引き渡しが遅れて、翌年3月15日に間に合わなかったら、この1,000万円の非課税枠って“パァ”になっちゃうんですか!?」

という、切実なご質問です。

そのお気持ち、痛いほど分かります。

せっかくのご厚意が、タイミングのズレや手続きのミス一つで、数百万円の税金(!)に化けてしまったら…まさに悪夢ですよね。

ご安心ください。

この記事では、住宅購入と税金に精通したファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、2026年末まで延長されているこの「最強の節税策」を、あなたが120%活用しきるための『正しい手順』と『落とし穴の回避法』を、最新情報を踏まえて徹底的に解説します。

特に、皆さんが最も不安に感じている「引き渡しが遅れた時の対処法」もバッチリ解説します。

この記事を読み終える頃には、制度への不安が「よし、これなら大丈夫!」という確かな自信に変わっているはずです。

2026年末まで延長!非課税枠は「いくら」?

まず、皆さんが一番知りたい結論からいきましょう。

「住宅資金贈与の非課税枠が、いくらになるのか」ですよね。

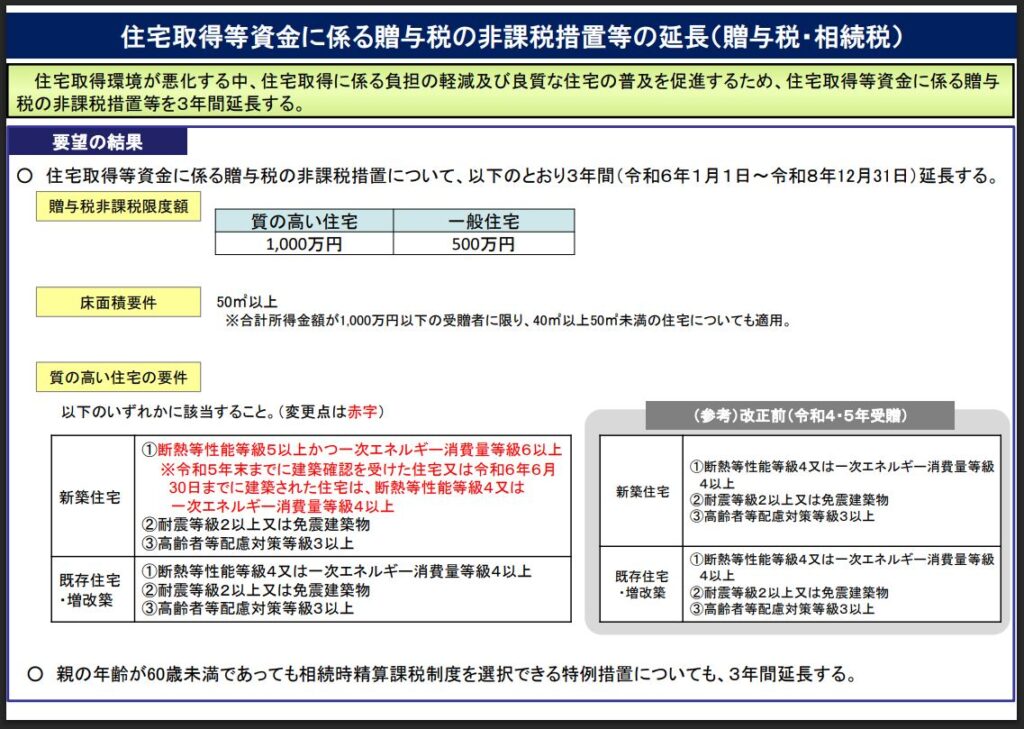

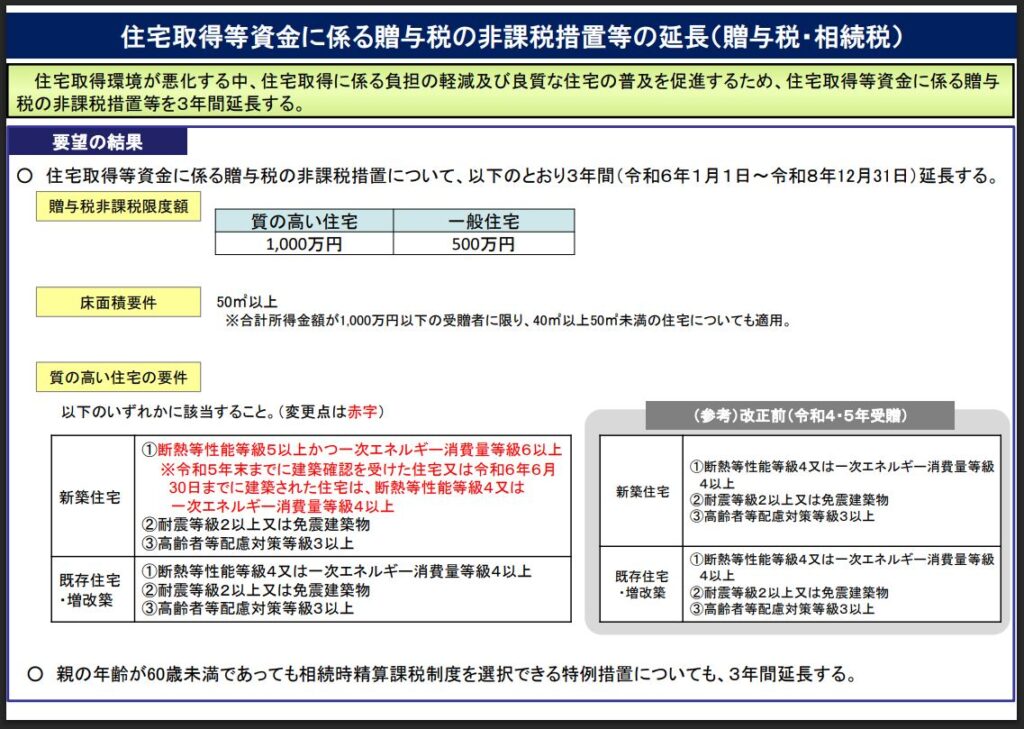

この制度、2023年末で一度終了する予定でしたが、「まだまだ住宅取得を応援するぞ!」ということで、2026年12月31日までの贈与(※ここ大事!)を対象に延長が決定しています。

そして、肝心の非課税枠(もらえる金額の上限)は、あなたが取得する家の「性能」によって、次の2パターンに分かれます。

「質の高い住宅」(省エネ住宅など)なら1,000万円

- 非課税限度額:1,000万円

「質の高い住宅」とは、簡単に言えば「環境や家計に優しく、丈夫で長持ちする家」のことです。

具体的には、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

- 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上

- 耐震等級2以上 または 免震建築物

- 高齢者等配慮対策等級3以上

「うわ、専門用語ばっかり…」と引かないでください(笑)。

ここでの最重要ポイントは、1つ目の「省エネ性能」です。

「それ以外の住宅」は500万円

- 非課税限度額:500万円

上記の「質の高い住宅」の基準を満たさない、一般的な住宅の場合は、非課税枠は500万円となります。

「500万円も違うの!?」と驚かれたかもしれません。

そうなんです。国としても「どうせ家を建てるなら、エネルギー効率の良い=地球に優しい家を建ててくれたら、税金もたくさんオマケしますよ」という強いメッセージが込められています。

【超重要】1,000万円枠の鍵は「ZEH(ゼッチ)水準」の省エネ性能

ここで、FPとして絶対に伝えておきたい注意点があります。 2-1で挙げた「質の高い住宅」の基準のうち、特に重要なのが省エネ性能です。

1,000万円の枠をもらうためには、「断熱等性能等級5 かつ 一次エネルギー消費量等級6」という基準をクリアする必要があります。

「等級5かつ等級6って、何?」 これは、いわゆる「ZEH(ゼッチ)水準」と呼ばれる非常に高い省エネ基準のことです。

ハウスメーカーや工務店の営業担当者から「うちの標準仕様はZEH(ゼッチ)ですよ」なんて聞いたことはありませんか? まさにアレです。 (※ZEH:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。ざっくり言うと「使うエネルギー≦創るエネルギー」を目指す家)

最近の高性能住宅はこの基準を満たしていることが多いですが、「なんとなく高性能そう」という理由だけで1,000万円枠をあてにするのは危険です。

まずはご自身の検討している物件が、この新しい「ZEH水準(等級5かつ等級6)」を確実に満たしているのか、そしてそれを証明する書類(後の章で解説します)が発行可能か、必ずハウスメーカーや不動産会社に確認してください。ここが「いくら」もらえるかの最大の分かれ目です!

最重要!「いつまで」に何をすべき? 3つのタイムリリミット

「いくら」もらえるかが分かったら、次に押さえるべきは「いつまで」か、ですよね。

この制度、実は3つの異なる「期限」が設定されています。この日付を一つでも間違えると、せっかくの非課税枠が使えなくなる超重要ポイントです!

タイムリミット①【制度期限】:2026年12月31日までに「贈与」を受ける

まず大前提として、この非課税制度の対象となるのは

「2026年12月31日までに贈与(=親や祖父母からお金を受け取ること)」を完了させた分までです。

よくある勘違いが、

「2026年末までに家の契約をすればいいんでしょ?」

というもの。

違います。あくまで「お金をもらう日」が基準です。

極端な話、家の契約が2026年11月でも、お金をもらうのが2027年1月1日になってしまったら、もうこの制度は使えません。

「いつお金を振り込んでもらうか」は、この制度の出発点として非常に重要です。

タイムリミット②【手続き期限】:贈与の翌年3月15日までに「確定申告」

これが二つ目の関門です。

この制度を使って非課税(税金ゼロ)にするためには、

「贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間」に、必ず税務署へ「贈与税の確定申告」を行う必要があります。

「税金ゼロ円なのに、なんで申告がいるの?」

と、昔の某CMみたいに言いたくなる気持ちも分かります(笑)。

ですが、税務署からすれば「あなたが本当にお金をもらったのか」「そのお金を本当に家の購入に使ったのか」「その家は基準を満たしているのか」を全く把握できません。

「私はこの制度のルールを守りましたよ」と宣言し、非課税の権利を確定させるために、申告が義務付けられているのです。

この申告を忘れると、非課税は適用されません。(詳しくはFAQで後述します)

タイムリミット③【入居期限】:贈与の翌年3月15日までに「入居」が原則

そして、三つ目が「入居する期限」です。 原則として、

「贈与を受けた年の翌年3月15日まで」に、その新しい家に入居している必要があります。

【タイムラインで見る3つの期限】

例えば、2025年11月10日に贈与を受けたとします。

① 贈与を受ける日(行動日) 2025年11月10日 (※これが制度期限の2026年12月31日より前なのでOK)

↓

② 申告期限 & ③ 入居期限(デッドライン) 2026年3月15日 (※贈与を受けた年の「翌年」の3月15日)

この例の場合、「2026年3月15日」までに「申告」と「入居」の両方を完了させる必要がある、ということです。

「え、申告と入居が同じ日!? 結構タイトじゃない?」 そうなんです。

特に、注文住宅でこれから建築する場合、贈与をもらうタイミングを間違えると、この期限に間に合わなくなるリスクが出てきます。

…と、ここで皆さんが一番聞きたい、あの声が聞こえてきます。

「もし、工期の遅れで3月15日までに引き渡しや入居が間に合わなかったら、どうなるの!?」

ご安心ください。

次の章で、その「最大の懸念」に対する救済措置を徹底的に解説します。

【最大の懸念】もし引き渡し・入居が「翌年3月15日」に遅れたら?

前の章で、「原則、贈与の翌年3月15日までに入居が必要」と聞いて、

「うわ、今から注文住宅を建てたら、絶対間に合わないかも…」

「最近は工期が遅れるってよく聞くし、もしビルダーの都合で遅れたら、あの1,000万円が“パァ”になるの!?」

と、血の気が引いた方もいらっしゃるかもしれません。

まさに、そのご不安が、この制度で失敗しないための最大のポイントです。

ご安心ください。結論から言えば、一定の条件を満たせば「救済措置」が用意されています。

ただし、この救済措置には「家の種類」によって大きな違いがあり、ここを知らないと本当に取り返しがつかないことになります。

【ケース1:注文住宅】工事が3月15日までに「未完成」の場合

あなたが「注文住宅」を新築している場合。

もし、工期が遅れて翌年3月15日までに建物が完成(=引き渡し)しなくても、救済措置があります。

その条件とは、

棟上げとは、家の骨組みのてっぺんにある「棟木(むなぎ)」を取り付ける作業のことで、ここまで終われば「建物として認めましょう」という一つの区切りです。

(※ハウスメーカーによっては「上棟(じょうとう)」とも言いますね)

3月15日までに棟上げさえ完了していれば、その後の工事が続いていても、この非課税枠の対象として認めてもらえるのです。

【ケース2:建売・中古】引き渡しが3月15日に間に合わない場合

【超危険ポイント】ここが最大の落とし穴です。

もしあなたが「建売住宅」や「中古住宅」の購入を予定している場合、話は全く別です。

建売や中古の場合、「棟上げ」という概念はありませんよね。

この場合、「3月15日までに『引き渡し(=取得)』」が完了していることが絶対条件となります。

もし、売主や不動産会社の都合で引き渡しが1日でも遅れて、3月16日になってしまったら…

原則、救済措置はなく、非課税枠は一切使えなくなります。

(これは本当に恐ろしい…。売買契約書の引き渡し日は、穴が開くほど確認してください!)

【ケース3:全共通】入居だけが3月15日に間に合わない場合

では、「建物は3月15日までに無事引き渡された(または棟上げが終わった)けど、仕事や子どもの学校の都合で、引っ越し(=入居)だけが3月15日に間に合わない…」という場合はどうでしょう?

これは救済措置があります。

建物が法的にあなたのものになっていれば、入居が少し遅れることについては柔軟に認められています。

【救済措置①】最終デッドラインはいつ?

では、ケース1(注文住宅・棟上げ完了)やケース3(入居遅れ)の場合、いつまでに入居すればセーフなのでしょうか?

その「最終デッドライン」は、

「贈与を受けた年の翌年 12月31日」

です。

前章の例(2025年11月に贈与)で言えば、

- 本来の期限:2026年3月15日

- 最終デッドライン:2026年12月31日

となり、約9ヶ月半の猶予が生まれることになります。これなら、注文住宅の工期の遅れもある程度カバーできそうですよね。

【救済措置②】救済措置を受けるための「必須手続き」

「じゃあ、12月31日までに入居すればいいなら安心だ」

と、ここで油断してはいけません。

この救済措置(最終デッドラインの延長)を適用してもらうには、「本来の申告期限(翌年3月15日)」までに確定申告をする際、追加の書類を提出して「私は遅れますが、救済措置の対象ですよね?」と宣言する必要があるのです。

- ケース1(工事未完成)の場合

申告時に、「棟上げまで完了していることを証明する書類(例:工務店やハウスメーカーが発行する証明書や、工事の請負契約書コピーなど)」を添付します。 - ケース3(入居遅延)の場合

申告時に、「入居が遅れるけど、12月31日までには必ず入居しますよ」ということを示す書類(例:引き渡しが完了したことを示す書類や、遅れる理由を記した書類など)を添付します。

「遅れたから、申告も遅れていいや」は絶対にNG!申告は3月15日までに必須。その上で、「遅れます」という申請を同時に行う、と覚えてください。

万が一、最終デッドライン(12/31)にも間に合わなければどうなる?

もし、工期が大幅に遅れるなどして、救済措置の最終デッドラインである「翌年12月31日」までに入居できなかった場合…。

残念ながら、非課税枠は完全にゼロになります。

すでに3月15日に「非課税を使います」と申告(仮の申告)をしていますが、それを取り消す「修正申告」を行い、本来払うべきだった贈与税(例えば1,000万円もらったなら数百万円!)を、利息(延滞税)と合わせて納付しなければなりません。

これこそが、FPとして一番避けていただきたい最悪のシナリオです。

失敗しない「どう使う?」住宅取得資金贈与の非課税枠活用の5ステップ

「いくら」もらえるか、「いつまで」かも分かりました。

では、いよいよ本丸、「どう使う?」、つまり具体的な手続きの流れです。

この制度、ただ「親から1,000万円振り込んでもらった」だけでは適用されません。

「ルール通りに使ったので、税金ゼロにしてくださいね」と、証拠を揃えて税務署に申請するまでがワンセットです。

以下の5つのステップを、上から順番に確認していきましょう。

まず、あなたとご両親(または祖父母)が、この制度の対象者かどうかを確認します。

- あげる人(贈与者)

- あなたの直系尊属(ちょっけいそんぞく)であること。

- つまり、ご自身の「父母」または「祖父母」です。

- 残念ながら、配偶者(夫や妻)の親(=義理の親)からの贈与は、あなた自身がもらう場合は対象外です。

- (※配偶者が義理の親から贈与を受け、夫婦でペアローンを組むなどは可能です。詳しくはFAQで)

- もらう人(受贈者)

- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。

- 贈与者の直系卑属(ちょっけいひぞく)(=子や孫)であること。

- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

- 【所得の注意点】 もし取得する家の床面積が40㎡以上50㎡未満(コンパクトな家)の場合、合計所得金額は1,000万円以下である必要があります。所得1,000万円超の人がこの制度を使うには、50㎡以上の家が必須、と覚えてください。

次に、購入する「家」が条件を満たしているか、超重要です。

- 床面積

- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。

- (※前述の通り、40㎡~50㎡未満の場合は、もらう人の所得が1,000万円以下である必要があります)

- 【中古住宅の落とし穴】築年数の条件

- 新築の場合は特に問題ありませんが、中古住宅の場合は要注意です。

- 以前は「木造築20年、マンション築25年以内」という厳しいルールがありましたが、現在は撤廃されています。

- 今のルールはシンプルに「新耐震基準に適合していること」です。

- FPからのアドバイス: 新耐震基準は「1981年(昭和56年)6月1日」以降に「建築確認」を受けた建物に適用されます。

ただ、建築確認から完成までタイムラグがあるため、この制度(住宅資金贈与)の実務上は、「1982年(昭和57年)1月1日以降に建築(登記)された家」であれば、新耐震基準を満たすと簡易的に認められています。

ですから、まずは物件の登記簿を見て「建築日」が1982年1月1日以降かどうかを確認するのが一番簡単です。

もし建築日がそれより古い場合(例:1981年築など)でも、1981年6月1日以降の「建築確認済証」があればOKです。 それでも古い物件(1981年5月31日以前の建築確認)の場合は、「耐震基準適合証明書」などを売主側に取得してもらう必要があります。

この証明書の発行には費用(5万~10万円程度)がかかるため、必ず売買契約前に「この制度を使いたいので、証明書は取得可能ですか?」と不動産会社経由で確認してください。

「家族間だし、ただ振り込んでもらえばいいや」はNGです。

税務署に「確かにこれは住宅取得のための贈与ですね」と証明するために、「贈与契約書」を必ず作成してください。

- 贈与契約書とは?

- 「いつ」「誰が」「誰に」「いくらを」「何のために(=住宅取得資金として)」贈与したかを明記した契約書です。

- 決まった書式はありませんが、上記項目を記載し、お互い(あげる人・もらう人)が署名・捺印します。これは申告時にコピーの提出が必要です。

- お金をもらうベストな時期は?

- 原則として、「贈与を受けたお金で家の代金を支払う」という流れが明確である必要があります。

- FPとしてのお勧めは、「売買契約(または工事請負契約)を締結した後、かつ、決済(引き渡し)の前」です。

- 契約後であれば「どの家を買うか」が確定していますし、決済前であれば「そのお金を支払いに充当する」ことが明確だからです。贈与のお金を自己資金と合わせて決済口座に入金し、そこから支払いを行うのが最もスムーズです。

この書類は、家の完成後でないと発行されないものも多く、取得に費用がかかる場合もあります。

- 依頼先別:「ハウスメーカー」に発行してもらう書類

- 以下のいずれか1つ(コピーで可)が必要です。

- 住宅性能証明書

- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書

- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書

- 「質の高い住宅」の基準(ZEH水準など)を満たしていても、この「証明書」がなければ1,000万円枠は使えません。

- 以下のいずれか1つ(コピーで可)が必要です。

- 依頼先別:「自分で」取得する書類

- 家の引き渡しを受けたら、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。

- これは、家の床面積や、あなたが所有者であることを証明するために必須の書類です。

- 注意点:証明書の「発行タイミング」と「手数料」は必ず契約前に確認!

- FPからの本音アドバイス:

「住宅性能証明書」などの発行には、数万円~十数万円の別途費用(手数料)がかかるケースがほとんどです!

ハウスメーカーとの契約前に、必ず「御社でZEH水準の家を建てた場合、住宅資金贈与(1,000万円枠)のための証明書は発行できますか?」「その場合、手数料はいくらかかりますか?」の2点を必ず確認し、見積もりに含めてもらいましょう。

家が建った後で「やっぱり証明書が欲しい」と言っても、対応してもらえないか、非常に高額になるリスクがあります。

- FPからの本音アドバイス:

最後の仕上げ、ラスボスです。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に、あなたの住所地を管轄する税務署で「贈与税の申告」を行います。

税額がゼロ円だからといって、申告をしなければ非課税制度は適用されません。

これを忘れると、数年後に税務署から「贈与税の申告漏れですね」と連絡が来て、多額の税金(本税+延滞税+無申告加算税)を請求される最悪の事態になります。

<申告に必要な主な書類>

- 贈与税の申告書

- 源泉徴収票など(合計所得金額が2,000万円以下と証明する書類)

- 戸籍謄本(贈与者との関係=親子・孫であることを証明する書類)

- 贈与契約書(STEP3で作成したもの)のコピー

- 売買契約書 または 工事請負契約書のコピー

- 登記事項証明書(STEP4-2で取得したもの)

- 【1,000万円枠の場合】住宅性能証明書など(STEP4-1で取得したもの)のコピー

これらの書類を揃えて申告書を作成し、提出して、ようやく「非課税枠の適用完了」となります。

【裏ワザ】もっとお得に!他の制度と併用できる?

ここまで読んで、「うちは1,000万円の非課税枠をフルに活用できそうだ」と安心された方。素晴らしいです。

ですが、もし「正直、1,000万円でもちょっと足りないかも…」「親は、もっと援助してくれると言っている」という場合、どうすればいいでしょう?

実は、この「住宅資金贈与の非課税枠」は、他の贈与税の制度と併用させることが可能です。

主に2つのパターンがあり、どちらを選ぶかで将来の相続税まで変わってくるため、ここはじっくり読んでください。

暦年贈与(110万円)と併用して最大1,110万円にできる?

これが一番シンプルかつ王道の方法です。

贈与税には、この住宅資金贈与とは別枠で、「暦年贈与(れきねんぞうよ)」という基礎控除が年間110万円あります。

- 住宅資金贈与の枠:1,000万円(または500万円)

- 暦年贈与の枠:110万円

この2つは併用できます。

例えば、2025年中に、お父様から「住宅資金として1,000万円」と「生活費の足しに、と110万円」を両方もらったとします。

- 1,000万円分は「住宅資金贈与の非課税」として申告

- 110万円分は「暦年贈与の基礎控除」の範囲内

となり、合計1,110万円を受け取っても、贈与税は「ゼロ」になるのです。

この併用の最大のメリットは、「住宅資金贈与」として受け取った1,000万円分は、将来の相続税の計算対象にならないことです。(※相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算する「生前贈与加算」の対象外とされています)将来の相続財産を減らす、という意味では相続税対策も兼ねることが出来ます!

これは、次に説明する「相続時精算課税制度」との決定的な違いです。

「相続時精算課税制度」との併用はどう変わった?(2024年改正の新ルール)

「1,110万円どころか、2,000万、3,000万円単位で援助してもらえそうだ」という方は、こちらの制度との併用を検討します。

「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」とは、ざっくり言うと「生前にもらうか、相続でもらうか」を選ぶ制度。

この制度を選ぶと、

親(60歳以上)から累計2,500万円までは贈与税がかからなくなります。(ただし、その分は将来、相続税の計算対象に加算されます)

そして、この制度と住宅資金贈与(1,000万円)も併用できます。

つまり、1,000万円(住宅枠)+ 2,500万円(精算課税枠)= 最大3,500万円まで、贈与税ゼロで受け取ることが可能です。

「どうせ相続税で取られるなら、あまり意味ないな…」

そう思った方、待ってください。2024年から、この「相続時精算課税制度」が劇的に使いやすくなりました。

なんと、この制度を選んだ場合でも、2,500万円の枠とは“別枠”で、毎年110万円の「新しい基礎控除」が創設されたのです!

「え? 暦年贈与(110万円)と何が違うの?」

最大の違いは、この新しい基礎控除(110万円)は、相続税の計算にも加算されないことです。

つまり、贈与税も相続税も一切かからず、完全に非課税で毎年110万円ずつ贈与できる「最強の枠」が誕生しました。

【併用するとどうなる?】

例えば、相続時精算課税制度を選んだ親から、

- 住宅資金として1,000万円

- それとは別に110万円

をもらった場合、

- 1,000万円は「住宅資金贈与の非課税枠」を使います。

- 110万円は「精算課税制度の“新”基礎控除枠」を使います。

どちらも贈与税はゼロ。

そして将来の相続時、①の1,000万円は相続財産に加算されますが、②の110万円は加算されません。

この改正により、まとまった資金援助を受ける場合、「相続時精算課税制度」を選ぶメリットが格段に上がりました。

どちらがご自身の家庭にとって有利になるかは、ご実家の資産状況にもよりますので、FPや税理士などの専門家への相談を強くお勧めします。

グラフ2: 制度併用による最大非課税枠の比較 (1,000万円枠の場合)FPからの本音:非課税枠は「ボーナス」。あてにしすぎる住宅予算の危険性

さて、ここまで「いくら」「いつまで」「どう使う」という具体的なテクニックを、これでもかというほど解説してきました。

これで手続き自体は完璧なはずです。

ですが、最後に。

住宅購入とご家族の未来に寄り添うFPとして、一番お伝えしたい「お金の本質」について、少しだけ本音のお話をさせてください。

「1,000万円もらえる前提」で予算上限を引き上げていませんか?

この制度を知ると、多くの方がこう考えます。

「お、1,000万円もらえるなら、当初の予算4,000万円だったけど、5,000万円の家に手が届くんじゃないの!?」

そのお気持ち、すごく分かります。

でも、FPとしては、その考え方には「待った!」をかけさせていただきます。

なぜなら、その考え方は「1,000万円の非課税枠」を、家計の「基本給」に組み込んでしまっているからです。

万が一、工期遅延や手続きミスで「非課税枠ゼロ」になっても破綻しない資金計画こそが最強のリスク管理

この記事で、私は散々「リスク」の話をしてきました。

- もし、工期が遅れて最終デッドライン(翌年12月31日)に間に合わなかったら?

- もし、うっかり申告(翌年3月15日)を忘れたら?

- もし、ハウスメーカーの不手際で「質の高い住宅」の証明書が取れなかったら?

その答えは「非課税枠ゼロ」。つまり、1,000万円の穴が家計に突如として開く、ということです。

もし5,000万円の予算を、1,000万円の贈与を前提に組んでいたら、その瞬間にあなたの資金計画は破綻します。

だからこそ、この非課税枠は「基本給」ではなく、あくまで「臨時ボーナス」として扱うべきなのです。

大切なのは「自己資金でまかなう本来の予算」

私が一貫してお伝えしているのは、住宅予算は「借りられる額」ではなく、「将来の教育費や老後資金を確保した上で、無理なく返せる額」から逆算すべき、という考え方です。

FPとしての理想的な資金計画はこうです。

- まず、ご自身の年収とライフプランから「贈与がゼロ円だったとしても、絶対に破綻しない安全な予算(=本来の予算)」を確定させます。

- 諸費用や頭金は、できる限り「ご自身の自己資金」でまかなう計画を立てます。

- その上で、ご両親からの贈与(1,000万円)を「自己資金の補強」として活用するのです。

この順番で考えていれば、万が一、非課税枠がゼロになっても、あなたの計画はビクともしません。

そして、もし無事に1,000万円が非課税で手に入ったら?

それは最強の「臨時ボーナス」です。そのまま頭金に上乗せして借入額を減らしても良いですし、将来のための「繰り上げ返済」の原資として取っておいても良い。あるいは「教育費の積立」に回したっていいんです。

この制度は、あなたの予算上限を引き上げるためのものではありません。

あなたの「未来のキャッシュフロー(お金の流れ)を盤石にする」ために使う。

それこそが、この制度の最強の活用法だと、私は本気で思っています。

よくある質問とその回答(FAQ)

最後に、これまで私の事務所のご相談者様から実際に寄せられた質問のなかでも、特に多かった5つの疑問にお答えします。

- Q1. 中古マンションを買ってリノベーションする場合も使えますか?

-

はい、リノベーション(増改築)の費用もこの制度の対象になります。ただし、その工事費用が100万円以上であることや、一定の工事内容(居室の増改築、修繕、模様替えなど)である必要があります。中古物件の購入費用とリノベ費用を合算して非課税枠を使えますが、申告時には売買契約書に加えて「工事の請負契約書」も必要になります。

- Q2. 贈与税がゼロ円でも、申告しないとどうなりますか?

-

申告をしなければ、この非課税制度は一切適用されません。税務署は不動産の登記情報(誰が家を買ったか)を把握しているため、数年後に「申告漏れではないですか?」という『お尋ね』が届く可能性が非常に高いです。その時点で慌てて申告しても手遅れで、本来の贈与税に加え、延滞税や無申告加算税といった重いペナルティを課せられ、数百万円単位の追徴課税が発生する最悪の事態になります。

- Q3. 夫婦それぞれが両方の親から贈与を受けることはできますか?

-

はい、可能です。例えば、夫が夫の親から1,000万円、妻が妻の親から1,000万円をそれぞれ贈与され、共有名義で家を購入する場合、夫婦それぞれがこの制度を利用できます。ただし、申告は夫婦が個別に(合計2件分)行う必要があります。その際、贈与額やローン負担額に応じた「持ち分」で登記しないと、夫婦間での新たな贈与とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

- Q4. もらったお金を「住宅ローンの繰り上げ返済」に使ってもいいですか?

-

原則として認められません。 この制度は、あくまで住宅を「取得(購入や新築)」するための資金が対象です。つまり、家の購入代金(頭金)や、家と同時に支払う諸費用に充てるお金です。もし贈与額を全額使い切らずにローンを組み、後からその残りで繰り上げ返済をすると、その返済に充てた分は「取得資金」ではないと判断され、非課税の対象外(=贈与税の課税対象)となるリスクが非常に高いのでご注意ください。

- Q5. 贈与のお金はいつ(契約時?決済時?)もらうのがベストですか?

-

本文でも触れましたが、FPとして最も安全と考えるのは「売買契約を結んだ後、かつ、決済(引き渡し)の前」です。契約前だと、万が一その契約が破談になった場合、そのお金は「住宅資金」ではなくなり、通常の贈与税がかかるリスクがあります。また決済後では「家の代金に充てた」という流れが不明確になります。契約を済ませ、引き渡し日が確定した後に贈与を受け、そのお金をそのまま決済資金に充てるのが最もスムーズです。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

最後に、あなたが「最強の節税策」を確実にモノにするために、これだけは覚えて帰ってほしい5つの重要ポイントをまとめます。

制度の期限は「2026年12月31日までの贈与」が対象です。非課税枠は「ZEH水準(省エネ等級5かつ等級6など)」の質の高い住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円。ハウスメーカーに「1,000万円枠の証明書が出せるか」を契約前に必ず確認しましょう。

この制度には3つの期限があります。「①2026年末までの贈与」「②翌年3月15日までの確定申告」「③翌年3月15日までの入居」です。特に②の申告は、税金がゼロ円でも行わないと非課税が適用されず、将来とんでもない追徴課税が来るので絶対に忘れないでください。

もし注文住宅の工事が翌年3月15日に間に合わなくても、その時点で「棟上げ(上棟)」が完了していれば救済措置の対象となります。ただし、建売や中古住宅は「3月15日までの引き渡し」が絶対条件となり、遅れると救済されないため、契約書の確認は必須です。

工期遅れや入居遅れで救済措置(ケース1, 3)の対象となった場合でも、「贈与の翌年12月31日」までに入居を完了させる必要があります。この救済措置を受けるには、「3月15日の申告時」に追加の書類を提出して「遅れます」と申請することが必須です。

FPとして一番お伝えしたいのは、この1,000万円は「臨時ボーナス」として考えること。万が一、工期遅延や手続きミスで非課税枠がゼロになっても破綻しないよう、まずは「贈与なしでも無理のない住宅予算」を立て、贈与は「自己資金の補強」として活用するのが最強のリスク管理です。