【新潟の家づくり】平均予算4,500万円時代へ!住宅展示場に行く前に知るべき、予算オーバーしないための全知識

「とりあえず、今週末にでも住宅展示場、行ってみない?」

ご夫婦のそんな何気ない会話から、本格的なマイホーム計画はスタートします。

スマホでおしゃれなモデルハウスの写真を眺めては、理想の暮らしに心を躍らせる。

でも、その直後にふと頭をよぎる現実的なお金の話に、急に目の前が霧に包まれるような感覚…そんな経験はありませんか?

「この家、素敵だね」と盛り上がった数分後には、「でも、うちの年収で本当にこんな立派な家が建つのかな…」なんて、言いようのない不安に襲われる。

そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

まるで、自動車教習所の仮免許で、いきなり高速道路の合流にチャレンジするようなもの。

それでは百戦錬磨の営業担当者さんを前に、ただただ圧倒されてしまいますよね。

でも、ご安心ください。この記事は、あなたが情報収集の迷子にならないための「信頼できる地図」であり、住宅展示場で営業担当者と対等に話せるようになるための「最強の武器」です。

ファイナンシャルプランナーとして年間100組以上の住宅相談をお受けする私が、Web上の最新データと、現場で聞こえてくるご夫婦のリアルな声を徹底的に分析し、「今、新潟で高性能な家を建てるなら、一体いくら必要なのか?」という最も知りたい疑問に、具体的な数字とその根拠をもって、どこよりも分かりやすくお答えします。

読み終わる頃には、漠然とした不安が「よし、これなら我が家も計画できる!」という確かな自信に変わっているはずです。

2025年、新潟の高性能住宅は「土地込総額4,500万円」が新常識に!

さっそく結論からお伝えします!

2025年10月現在、新潟市や長岡市といった利便性の高いエリアで、将来にわたって安心して快適に暮らせる「高性能な注文住宅」を建てようと考えた場合、建物と土地を合わせた総額の目安は「4,500万円」が一つの基準になります。

「え、思ったより高い…」

「ネットで見た新潟の相場はもっと安かったけど…」

そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。確かに、少し前まで「新潟の家づくりは3,000万円台から」というイメージがありました。しかし、この数年で状況は一変しています。

なぜ、これほどまでに金額が上がっているのか?

それには、大きく分けて3つの明確な理由があります。

この背景を知らずに住宅展示場へ行くと、「こんなはずじゃなかった…」と計画が大きく狂ってしまう可能性も。まずは、しっかりとその理由を理解しておきましょう。

なぜそんなに高い?予算が1,000万円以上アップした3つの理由

理由1:建築費の高騰が止まらない(坪単価90万円〜が標準に)

一つ目の理由は、シンプルですが最も影響が大きい「建築費そのものの上昇」です。

私がご相談を受ける中でも、「2年前に見積もりを取ったハウスメーカーに再度お願いしたら、同じような家なのに総額で500万円も上がっていた」という悲鳴にも似た声は、決して珍しくありません。

この主な原因は、2021年頃から続く「ウッドショック」に始まり、ウクライナ情勢などを背景とした世界的な資材価格の高騰、そして深刻な人手不足による人件費の上昇です。

建設物価調査会が発表している「建築費指数」を見ても、この数年で建設コストが約3割も上昇していることが分かります。

これにより、一昔前は「坪単価60万円〜70万円」が目安だった注文住宅も、現在ではZEH基準などを満たす高性能な住宅の場合、坪単価90万円以上が当たり前になりつつあります。この「坪単価20万円」の上昇は、35坪の家ならそれだけで700万円もの価格アップを意味します。これが、今のリアルな現実なのです。

建築費(坪単価)の推移

理由2:「高性能」は、もはや国が求める必須条件に。その納得の背景とは?

二つ目の理由は、「住宅に求められる性能レベルが、国策によって引き上げられている」ことです。

最近、「長期優良住宅」や「ZEH(ゼッチ)」といった言葉をよく耳にしませんか?

これらは、簡単に言えば「断熱性が高くて、省エネで、長持ちする家」のこと。

かつては一部のこだわり層が選ぶオプションでしたが、今やこれがスタンダードになりつつあります。

すべての根源は「2050年カーボンニュートラル」

なぜ国がここまで高性能化を推し進めるのか。

その根っこにあるのが、

「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」

という、日本が世界に約束した大きな目標です。

実は、家庭からのCO2排出量は全体の約15%を占めており、この削減のためには、各家庭の「省エネ性能」を上げることが不可欠なのです。

国はこの目標を達成するために、これまでに「こどもエコすまい支援事業」や「子育てエコホーム支援事業」といった、100万円単位の大型補助金を出してきました。

これは、「お金を出すから、性能の良い家を建ててくださいね」という国からの強力なメッセージです。

これらの補助金があったからこそ、住宅の高性能化が一気に加速したという背景があります。

「国の都合で高くなられても…」と感じるかもしれませんが、実はこれは私たちにとっても非常に大きなメリットがあります。

高性能住宅は、初期費用こそかかりますが、

- 光熱費が劇的に安くなる(年間5〜10万円以上の差が出ることも)

- 夏涼しく冬暖かい、健康的な暮らしが手に入る(室内の温度差が少なく、ヒートショックのリスクも軽減)

- 将来、家を売却する際の資産価値が落ちにくい

という、長期的なリターンが非常に大きいのです。まさに「高くても、それだけの価値がある」家と言えるでしょう。

理由3:新潟市中央区・長岡市人気エリアの土地価格上昇

最後の理由は、「土地の価格上昇」です。

特に、利便性が高く子育て世代に人気の新潟市中央区や長岡市の古正寺・駅東エリアなど、需要が集中する一部の地域では、土地価格の上昇が続いています。

国土交通省が発表する最新の公示地価(2025年)を見ても、新潟県全体では下落傾向にあるものの、新潟市中央区の住宅地は前年比でプラスとなっており、局地的な人気が伺えます。

私が日々受けるご相談でも、

「いいな、と思った土地が、翌週にはもう売れていた」

「1年前より坪単価が3万円も上がっている」

といった声は後を絶ちません。

「建物」だけでなく「土地」の価格も上昇していること。この2つの要因が重なり、新潟の家づくり予算を押し上げているのです。

【モデルケース】新潟市中央区なら土地+建物で4,800万円!その内訳を徹底解剖

価格高騰の今だからこそ新潟で住宅購入をする際住宅ローン選びは慎重に行う必要があります。わずかな金利差が将来大きな返済額の差に・・・でも住宅ローンの選び方はそれだけではありません、こちらの記事もチェック▼

前の章で新潟の家づくりの予算感が大きく変わったことをお伝えしましたが、一例として、新潟県内で最も人気があり、土地価格も高いエリアの一つである「新潟市中央区」で家を建てる場合、総額がいくらになるのか、具体的なモデルケースで内訳を徹底解剖します。

このリアルな数字を知ることが、ご自身の予算を考える上での最高の物差しになります。

新潟市中央区 住宅取得費用モデル(総額4,800万円)

建物本体工事費(目安:3,150万円)の根拠

まず、総額のうち最も大きな割合を占めるのが「建物本体の工事費」です。この金額は、以下の式で算出しています。

算出式:坪単価90万円 × 平均的な建坪35坪 = 3,150万円

- 坪単価90万円の妥当性:

「坪単価」とは、家を建てるときの1坪(約3.3㎡)あたりの建築費のこと。弊社でお付き合いのある大手ハウスメーカーさんなどにお話をお聞きすると、長期優良住宅、ZEH水準などの性能を持つ大手ハウスメーカーの坪単価は90万円〜120万円が主流です。

また、新潟県内で高い性能の住宅を手がける地域の実力派工務店も、今や坪単価80万円〜100万円がボリュームゾーンとなっています。ここから、現代の高性能住宅を建てる上での現実的なラインとして「坪単価90万円」を設定しました。 - 建坪35坪の妥当性:

「建坪」は、建物の各階の床面積を合計した広さです。「フラット35利用者調査(2024年度)」によると、新潟県で注文住宅を建てた方の平均住宅面積は113.3㎡。

これを坪に換算すると約34.2坪となります。ここから、3〜4人家族がゆったり暮らすための現実的な広さとして「35坪」をモデルケースとしました。

ただし、あくまでこの数字は新潟県全体の数字です。

実際にご相談をお受けする私の感想としては建物は30~32坪くらいが多い感じがします。この後お話しする土地価格や、先ほどの物価上昇の影響で建物面積も縮小しているのは間違いありません。特に新潟市中央区などは40坪くらいの土地も多いためどうしても建物も小さくなりますよね。

土地代(目安:1,450万円)の根拠

次に、新潟市中央区で土地探しから始める場合に必要となる「土地の購入費用」です。

算出式:坪単価32万円 × 平均的な土地面積45坪 = 1,440万円

- 坪単価32万円の妥当性:

不動産情報サイトSUUMOで新潟市中央区の最新土地価格を調査したところ、2025年10月時点の平均坪単価は「36.9万円」というデータが出ています。

これは、新潟駅や白山駅周辺などの特に価格が高いエリアが含まれているため、平均値が押し上げられています。

一方で、私が日々ご相談を受ける中で、実際に子育て世代の方が土地を探される人気エリア(例えば、鳥屋野・女池・上所周辺)の実勢価格は、坪30万円〜35万円前後で動いているのが実態です。

そこで今回は、これらの最新データと現場のリアルな感覚を総合的に判断し、より現実的なラインとして「坪単価32万円」を設定しました。 - 土地面積45坪の妥当性:

新潟の暮らしに欠かせない「駐車場2台分」のスペースと、先ほど設定した「35坪の家」を無理なく建てるために必要な土地の広さが、おおよそ45坪〜50坪程度となります。そのため、ここでは現実的な広さとして「45坪」をモデルとしました。

忘れてはいけない「諸費用」(約200万円)

最後に、見落としがちですが非常に重要なのが、「諸費用」です。これは、建物の工事費や土地代とは別に発生する、税金や手数料などの費用の総称です。「一体何にいくらかかるのか?」という疑問を解消するために、より詳細な内訳を見ていきましょう。

| 費用の種類 | 内容 | 目安金額 |

| 【税金関連】 | ||

| 契約書印紙税 | 土地の売買契約書や建物の工事請負契約書に貼る印紙代 | 3万円 |

| 登記免許税 | 土地や建物の所有権を法務局に登録(登記)する際にかかる税金 | 30万円 |

| 不動産取得税 | 土地や建物を取得した際に、一度だけかかる都道府県税 | 10万円 |

| 【住宅ローン関連】 | ||

| 融資手数料・保証料 | 金融機関に支払う手数料や、保証会社に支払う保証料 | 80万円 |

| ローン契約印紙税 | 銀行とのローン契約(金銭消費貸借契約)書に貼る印紙代 | 2万円 |

| 【その他】 | ||

| 登記手数料 | 登記手続きを代行する司法書士への報酬 | 15万円 |

| 火災・地震保険料 | 火災や自然災害に備えるための保険料(10年一括など) | 40万円 |

| 水道加入金など | 水道やガスを新たに利用するための費用 | 10万円 |

| 引っ越し・家具家電 | 新生活を始めるための費用 | 10万円〜 |

| 合計 | 約200万円 |

※ご注意:上記はあくまで一般的な目安です。特に、外構(お庭や駐車場)工事費用は含まれていないため、別途100万円〜200万円ほど見ておく必要があります。また、家具や家電にこだわる場合も、追加の予算が必要です。

更に、土地売買に不動産会社が仲介に入る場合は1,500万円の土地で約56万円程仲介手数料が発生するのでその辺りも注意が必要です。

建物3,150万円 + 土地1,450万円 + 諸費用200万円 = 4,800万円

このように、新潟市中央区の人気エリアで、現代の標準的な高性能住宅を建てると、総額は4,800万円に達するというのが、リアルなシミュレーション結果です。

あくまでデータなどから見る平均的な数字としてお出ししましたが、大手ハウスメーカーさんやこだわりのある工務店さんなどではこれ以上にかかっている印象です・・

【年収別】我が家ならどうなる?リアルな資金計画シミュレーション

さて、ここからが本番です。前の章で算出した「総額4,800万円」というモデルケース。これを借りるためには、どれくらいの年収が必要で、月々の返済はいくらになるのでしょうか。

まずは現在地を知ろう!新潟で家を建てる人のリアルな年収は?

いきなりシミュレーションに入る前に、まずは客観的なデータから「新潟県の平均的な年収」を見てみましょう。

厚生労働省が発表した最新の「賃金構造基本統計調査(令和6年)」によると、新潟県の平均年収(個人)は453万円です。

一方で、「フラット35利用者調査」では、住宅を購入した世帯の平均年収は658万円でした。

この2つの数字から、

- 新潟で働く個人の平均年収は450万円前後

- 実際に家を購入しているのは、夫婦共働きなどで世帯年収を600万円台に乗せている家庭が多い

というリアルな姿が浮かび上がってきます。この客観的な数値を頭に入れた上で、ご自身の世帯年収と照らし合わせてシミュレーションを読み進めてみてください。

【シミュレーションの前提条件】

- 物件総額: 4,800万円

- 頭金: 200万円(諸費用とは別に用意)

- 住宅ローン借入額: 4,600万円

- 適用金利: 変動金利 年1.0%

- 返済期間: 35年

- 返済方法: 元利均等返済・ボーナス払いなし

- 年間返済額:約156万円(月々約13万円)

年収別の適切な住宅ローン借入額とは?住宅ローンはいくらまで借りていいの?教育費や老後資金を守る「安全な上限の考え方とは?」こちらの記事も今すぐチェック▼

世帯年収500万円台:まずは身の丈を知る。無理しない計画を

年間100組以上のご相談を受ける中で、「世帯年収500万円台なのですが…」というご質問は非常に多くいただきます。

結論から申し上げると、この条件で4,600万円を借り入れるのは、かなり厳しいと言わざるを得ません。

【年収550万円の場合】

- 額面年収に対する返済負担率: 156万円 ÷ 550万円 = 約28.4%

- 手取り年収(※約424万円)に対する負担率: 156万円 ÷ 424万円 = 約36.8%

金融機関の審査基準である「返済負担率30%〜35%」を額面上はクリアできる可能性もゼロではありませんが、手取り収入の3分の1以上が返済に消える生活は、教育費や老後資金の準備どころか、日々の暮らしを楽しむ余裕さえ失いかねません。

これはFPとして絶対にお勧めできない、危険な水準です。

「じゃあ、うちはマイホームを諦めるしかないの…?」

いいえ、そんなことはありません。

土地のエリアを広げたり、建物の大きさを少しコンパクトにしたりすることで、総額を3,500万円〜4,000万円に調整すれば、年収500万円台でも十分に健全な計画が可能です。

更に言えば、この返済負担率というのはあくまで目安の一つ、金融機関で審査の際に見る数字なので何となくこの数字だけで判断しそうですが、実際はそうではありません。

お子様のいないご夫婦2人の生活で、かつ生活費もそれほどかからず、貯蓄もしっかりされているご家庭であれば銀行が貸すかかさないかは別として無理な金額ではないかもしれません。

要は、そのご家庭ごとに負担率だけでは測れない色々な事情があると思いますのであくまで一般論、入り口としての目安として返済負担率をみる、というのが良いのではないでしょうか。

世帯年収700万円台:最多ボリュームゾーン。選択肢と注意点

新潟県内で家づくりを考える、最も多いのがこの年収帯です。

結論として、4,600万円の借り入れは、十分に現実的な選択肢となります。

【年収700万円の場合】

- 額面年収に対する返済負担率: 156万円 ÷ 700万円 = 約22.3%

- 手取り年収(※約529万円)に対する負担率: 156万円 ÷ 529万円 = 約29.5%

額面上の負担率は22.3%と、一般的に無理のない範囲とされる「25%以内」に収まっています。

しかし、より生活実感に近い手取りで見ると約30%となり、決して楽な数字ではないことが分かります。

今の家賃と比較して安易に判断するのではなく、固定資産税や将来の修繕費、そして何よりお子様の教育費といった、今後必ず発生する出費とのバランスをしっかりと見極めることが、後悔しないための鍵となります。

このくらいの世帯年収になってくると借入可能額はグッとアップしてきますが、実は税金、社会保障費の負担など考えると年収500万円世帯と手取額でみた場合そこまで大きな差がないのが実情です。

更に言えば、収入が多い分、普段の生活費も意外にかかっているご家庭も多く、お子様の教育に関しても熱心なご家庭が多い印象です。そうなってくると実際に住宅購入にまわせるお金、というのは案外限られてくる、というのがこのくらいの年収世帯でもあります。

世帯年収900万円以上:選択肢は豊富。でも油断は禁物!

この年収帯のご家庭であれば、4,600万円の借り入れは数字上、全く問題ありません。

【年収900万円の場合】

- 額面年収に対する返済負担率: 156万円 ÷ 900万円 = 約17.3%

- 手取り年収(※約662万円)に対する負担率: 156万円 ÷ 662万円 = 約23.6%

手取りに対する負担率でも25%を下回り、かなり安定した返済計画が立てられます。

月々の返済(約13万円)を続けながらでも、教育費や老後資金の積立、家族旅行などを楽しむ経済的な余裕も十分にあるでしょう。

しかし、この層にこそ「新潟で長らく活動してきたFPとしての注意喚起」があります。

それは、「余裕があるから」とかえって予算が膨らみがちになるという落とし穴です。

「せっかくだから…」とオプションを積み重ね、気づけば当初の予定より500万円もオーバーしていた、というケースは実はこの年収帯が一番多いのです。

資金的に余裕があるからこそ、あえて返済期間を短縮したり、浮いた予算を資産運用に回したりと、より戦略的なお金の使い方が可能です。

目の前の家の豪華さだけでなく、10年後、20年後の家族の資産形成まで見据えた計画を立てることを強くお勧めします。

※手取り年収は、家族構成や各種控除により変動しますが、ここでは一般的な目安として額面年収の75%〜80%で計算しています。

世帯年収別 住宅ローン返済負担率の比較

【最重要】住宅展示場は危険!予算オーバーしないための大前提と3つの鉄則

ここまでの情報で、新潟のリアルな予算感と、ご自身の年収での返済イメージが具体的になったのではないでしょうか。

しかし、その数字はあくまで「借りられる額」の目安。あなたの家族が「安心して返せる額」とは全く別物です。

そして、ここからがこの記事で最も重要なパートです。

まさにその通り、家づくりは「始める順番」が何よりも重要です。なぜ「安心予算→ローン→物件」という順番が最強の戦略なのか、FPの視点からその鉄則を再確認しましょう▼

【大前提の鉄則0】展示場に行く前に、必ずライフプランニングで「我が家の安心予算」を確定させる

私がFPとして、これだけは声を大にして言いたいのですが、

絶対に、自分たちの「安心予算」を知らないまま住宅展示場へ行ってはいけません!!

それは、目的の島がどこにあるかも分からないのに、コンパスも持たずに大海原へ航海に出るようなものです。必ず遭難します。

住宅展示場の営業担当者は、あなたの年収を聞くと「〇〇〇〇万円まで借りられますよ!」と、「借入限度額(借りられる上限額)」を提示してきます。しかし、これは彼らの商品を売るための数字であり、あなたの家族の幸せを保証する数字ではありません。

本当の「安心予算」とは、

- お子様が「私立に行きたい」「留学したい」と言った時に、笑顔で応援できる教育費

- 自分たちが安心して老後を迎えられるための老後資金

- 年に一度の家族旅行や、趣味を楽しむためのゆとり資金

これら、人生で大切にしたいすべてのお金を確保した上で、それでも無理なく返済し続けられる金額のことです。この金額は、ご家庭の価値観によって全く異なります。

この「安心予算」を算出する唯一の方法が、ライフプランニングです。

まずはFPなどの専門家に相談し、ご自身の「安心予算」という最強の武器を必ず手に入れてください。それさえあれば、豪華なモデルハウスを前にしても、営業担当者の巧みなトークを前にしても、決して心が揺らぐことはありません。

「私たちの予算は〇〇万円です。この範囲内で、どのようなご提案をいただけますか?」

この一言を、自信を持って言えるようになってから、初めて住宅展示場への扉を開くのです。

この「鉄則0」を踏まえた上で、次に、あなたの「安心予算」を守り抜くための具体的な3つの戦術をお伝えします。

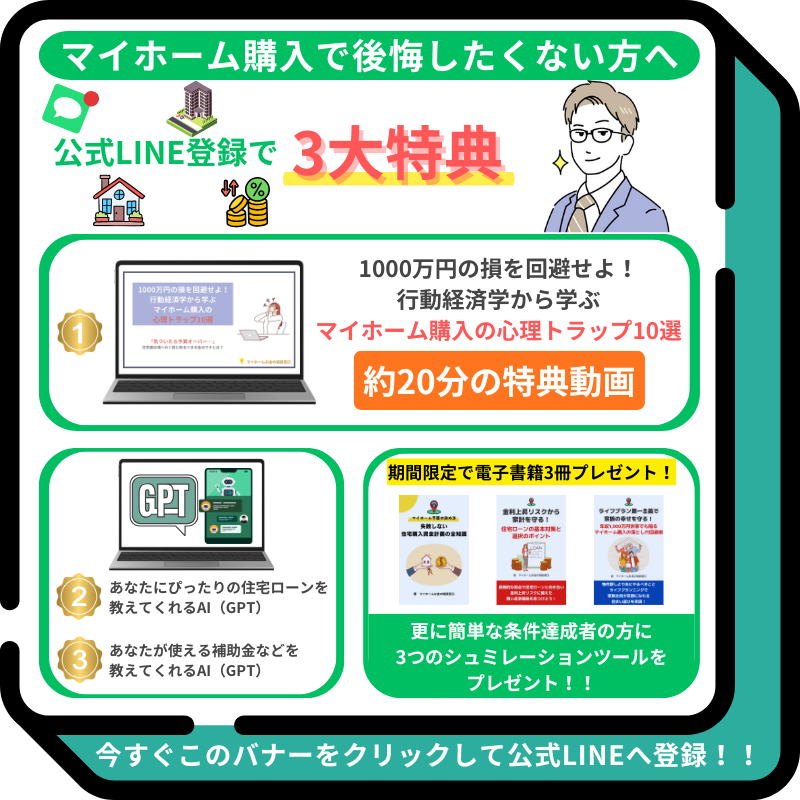

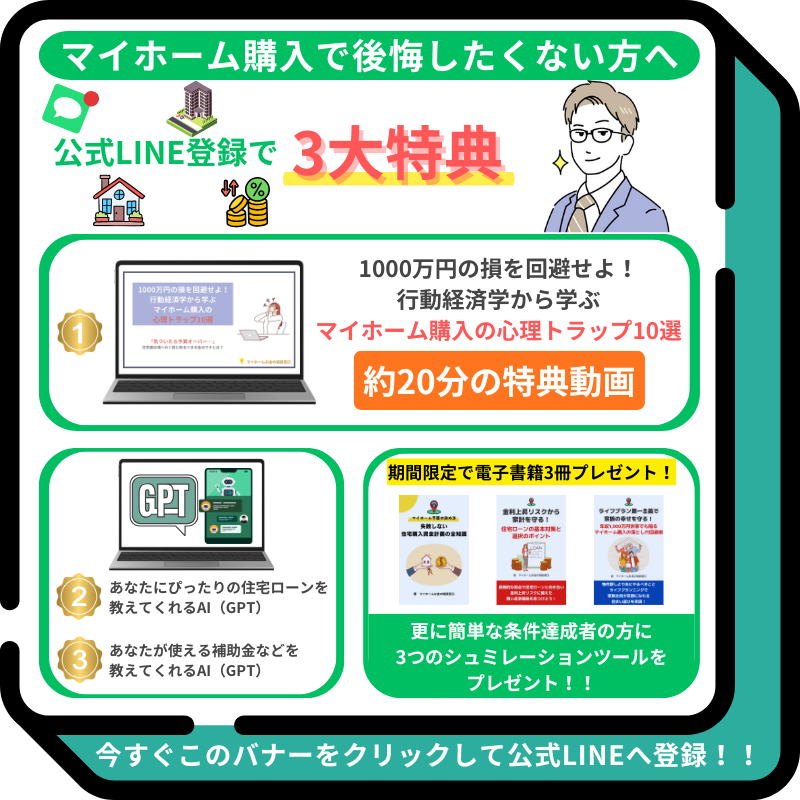

住宅展示場で営業マンの巧みなトーク、心理トラップを回避するための武器を手に入れませんか?

今なら下記ボタンをタップして無料の公式LINEにご登録いただくと「1000万円の損を回避せよ!行動経済学から学ぶマイホーム購入の心理トラップ10選」動画&PDFをプレゼント中!期間限定のプレゼントなので今すぐ受け取ってください!!

鉄則1:「素敵ですね」は禁句?モデルハウスの魔法に惑わされない

あなたの「安心予算」が3,800万円だったとします。

しかし、目の前にある5,000万円のモデルハウスは、息をのむほど素敵です。広々としたリビング、ホテルのようなキッチン…。

ここで「わー、素敵ですね!」と無邪気に口にしてしまうと、営業担当者は「お客様はこのグレードをご希望なんだな」と判断し、あなたの予算を大きく超えた提案を始めてしまいます。

気づけば、「少し背伸びすれば、手が届くかも…」と、せっかく立てた予算計画が崩れ始めるのです。

モデルハウスは、あくまで「最高級オプション全部乗せ」の夢の世界。冷静に「私たちの予算内で実現できるのは、どの部分ですか?」という視点で見学に徹しましょう。

鉄則2:「概算でいいので…」はNG!必ずやるべき「3つの質問」

見学後、営業担当者は「概算で資金計画をお出ししますよ」と提案してきますが、これもワナです。多くの場合、あなたを安心させるために「甘く」作られています。

しかし、あなたはもう自分たちの「安心予算」を知っています。ですから、相手の土俵に乗る必要はありません。逆に、以下の「3つの質問」で、相手の提案が現実的かどうかをジャッジしましょう。

- 「この見積もりには、照明、カーテン、外構工事の費用は含まれていますか?」

- 「このモデルハウスと同じ仕様で建てた場合、坪単価はいくらですか?」

- 「御社で最も利用されている住宅ローンの金融機関と、その優遇後の変動金利を教えてください」

これらの質問は、あなたの「安心予算」という軸がブレていない証拠。営業担当者も「このお客様は本気だ」と、真摯に対応してくれるはずです。

鉄則3:1社目の訪問が本命ではない。「相見積もり」の上手な取り方

どれだけ親切で優秀な営業担当者に出会ったとしても、その場で契約を匂わせるような言動は絶対にNGです。

あなたの目的は、「自分たちの安心予算内で、最高の家を建ててくれるパートナー」を見つけること。そのためには、少なくても3社程度は比較検討する「相見積もり」が不可欠です。

「建坪32坪、ZEH水準、総予算3,800万円以内」といったように、あなたの「安心予算」に基づいた同じ条件を各社に伝え、提案を比較しましょう。そうすることで、価格だけでなく、提案力や担当者との相性といった、本当に大切な部分が見えてきます。

焦りは禁物です。最高のパートナーを見つけるために、じっくりと時間をかけてください。

よくある質問

- Q1. 結局、大手ハウスメーカーと地元の工務店、どっちがいいの?

-

一概にどちらが良いとは言えません。デザイン性やブランド力、充実した保証を求めるなら大手、地域に根ざした柔軟な対応やコストパフォーマンスを重視するなら地元の有力工務店が向いています。

大切なのは会社の規模ではなく、あなたの「安心予算」内で理想を叶えてくれるパートナーかどうかを見極めることです。

- Q2. 頭金はどれくらい準備すればいいですか?ゼロでも大丈夫?

-

必ずしも必要ではありませんが、物件価格の1割程度を用意できると、住宅ローンの審査が有利に進み、金利優遇を受けやすくなるメリットがあります。

ただし、貯金すべてを頭金にするのは危険です。急な出費に備え、生活費の半年分程度は必ず手元に残すように計画しましょう。

- Q3. 最新の住宅ローン金利の状況と、新潟でおすすめの銀行は?

-

2025年10月現在、日銀の政策変更により金利は緩やかな上昇傾向にあります。新潟県内では、第四北越銀行や大光銀行などの地方銀行が、地域の特性を理解した親身な対応で人気です。さらに最近の金利上昇の影響で35年固定のフラット35もじわじわ利用が増えている印象です。

注文住宅の場合、土地決済や建築会社へ分割して支払う等、完成までに資金が必要になってくるため、その辺りの対応が難しいネット銀行は使い勝手がよくありません。まずは地元金融機関や固定金利希望の方はフラット35など検討してみては如何でしょうか。

- Q4. 親から資金援助を受ける場合、税金で気をつけることはありますか?

-

「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」という制度があり、一定額まで贈与税がかかりません。この制度を利用するには、贈与を受けた翌年に必ず確定申告が必要です。

申告を忘れると多額の税金がかかる場合があるので、事前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。

- Q5. 土地探しも建築会社にお願いするべき?

-

建築会社に依頼するメリットは、その土地にどんな家が建てられるか、専門家の視点で判断してもらえる点です。一方、不動産会社は土地の情報量が豊富です。

多くの建築会社は独自の不動産会社とのネットワークがあるので、まずはハウスメーカー、工務店を検討し、最も気になる会社と土地探しを行うのが最も効率的かもしれません。

弊社でも提携不動産会社ございますので必要に応じて土地探しのお手伝いも可能です!お気軽にお声がけください。(新潟県内、東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城限定です)

まとめ

2025年現在、新潟県内で土地から購入の場合、高性能な家を建てるなら、総額4,500万円が一つの目安。建築費と土地価格の上昇、そして住宅の高性能化が主な理由です。

具体的なモデルケースとして、新潟市中央区で高性能住宅を建てると総額4,800万円に。このリアルな数字を基準に、ご自身の計画を考えましょう。

住宅ローンは「借りられる額」ではなく「安心して返せる額」で考えることが鉄則。年収だけでなく、手取り収入に対する返済負担率を必ず確認しましょう。ただし各ご家庭の環境は異なるので返済負担率だけで決めるのはキケンです!

知識ゼロで住宅展示場へ行くのは絶対にNG。まずはFPに相談し、ライフプランニングでご自身の「安心予算」を確定させることが、後悔しないための第一歩です。

「安心予算」という軸さえあれば、営業担当者の提案に惑わされず、冷静に比較検討できます。焦らず、最低3社は比較し、最高のパートナーを見つけましょう。